偏差値43.5

終活というか実家の片付けをしてくれてる妹から「こんなん出てきたけどどうする?」というLINEが飛んでくる。高校卒業で実家を出て、ほぼ半世紀近い。今さら実家に残ってるもので必要なものはなにもないんで「手間かけてごめんやけど、全部捨てといて」になる。

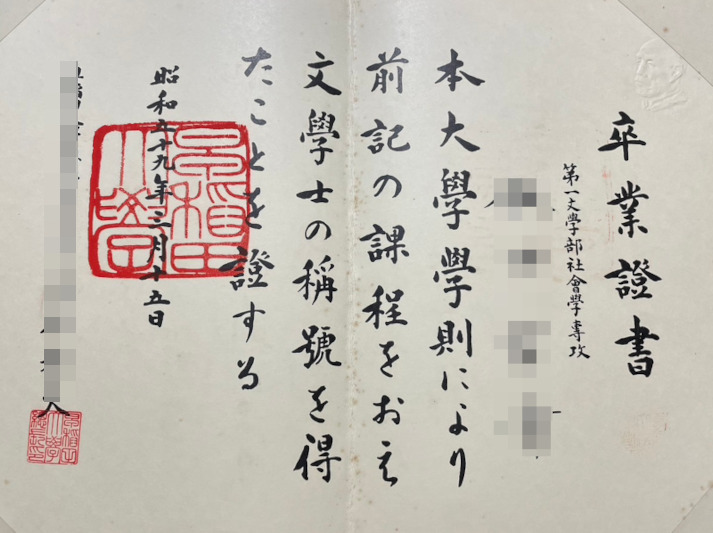

今回出てきたのが中学の模擬試験結果とか大学合格通知の電報とか卒業証書。どうやら亡母が取っておいたらしい。LINEの向こうでニヤニヤ笑う妹の顔が浮ぶようだった。

というのが今回のエントリ…還暦爺いの昔の記録。

昭和49年(1974年) 中学の模擬試験結果。

当時は英語・数学・国語の3教科が対象だった、みたい。

第1回模擬試験

- 英語:36点/偏差値:44.4

- 数学:50点/偏差値:44.6

- 国語:51点/偏差値:44.5

- 総合 偏差値:43.5

第2回模擬試験

- 英語:20点/偏差値:31.2

- 数学:65点/偏差値:59.4

- 国語:74点/偏差値:56.2

- 総合 偏差値:50.0

偏差値とか、何の数字なのかよくわかってなかった。

自分としては得点からして、英語と数学がまるでだめ、でも国語はなんとかなってる、と思いこんでた。偏差値を見てみると意外にも数学がちょっとマシだったのか。

半世紀以上前の数字に21世紀になって驚いた。…って、どの科目もあんまり大差ないんだけど。

高校受験に失敗したのは、学年で確か2〜3人。その数少ない中のひとりはわたしだった。そりゃそうか、という感じだなあ。

地元の公立高校に行けず、滑りどめの私立高校に進学。

国公立大学を受験となると、1979年、初めて行なわれる全国共通一次試験。当然5教科もある国公立大学に進学するなど無理で、3教科の私立大学か何かの専門学校に行ければと。

中学生、義務教育の時点で基礎学力というのは養われる、培われる。

模擬試験結果からも、基礎学力など望むべくもなく。ひたすら一夜漬けとヤマかけに徹して大学に進むことができた。

1979年当時、受験結果は電報でお願いしていた…いま、改めてみると、2時間サスペンスに出てくる怪文書だなあ。

てことで、卒業まで辿りついた。

新卒で就職は最底辺のエロ本出版社。

そこでの仕事については、いま21世紀だと言えないことが多いんで、そのうちこっそり回顧してみよう。

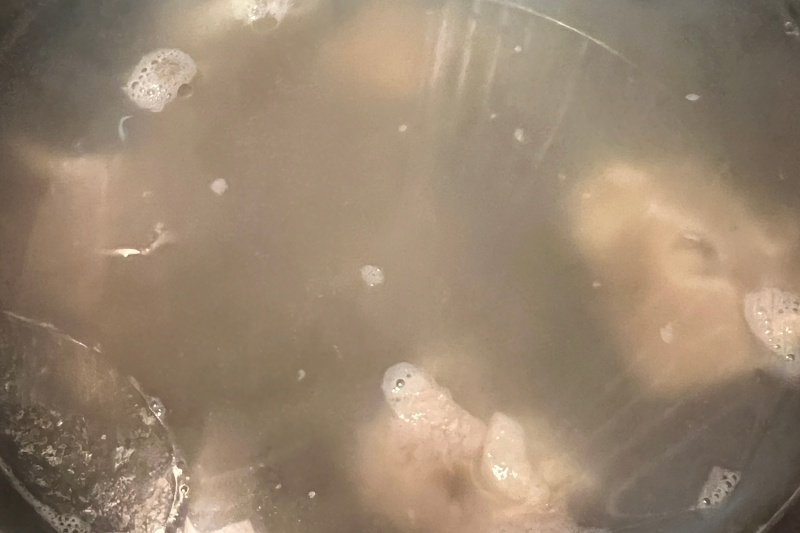

骨付き羊肉の塩茹で2時間超

「ハラル食材店で冷凍羊肉を買ってきた」前回の続き。冷凍羊肉は滋味、旨味に溢れてマトンカレーなどはいくらでも食べられた…んだけど。

前回は火の通しかたに失敗して、肉自体は固くなってしまった。ちょっと食い千切れないレベル。

なので、今回はじっくり火入れ。

羊肉料理の定番、塩茹で(モンゴル伝統料理「チャンスン・マハ」)を作ってみた。

これがもう思い出すだけでヨダレがわいてくる傑作だった。

鍋に水と塩だけ…念のためにクローブひとつ、クミンを申し訳程度にパラっと追加。

塩加減はパスタよりさらに塩分濃度濃いめ。というかそれだけだとしょっぱくてきついぐらいの塩気。

かちんかちんに凍った冷凍羊肉をそのまま放り込んで、鍋を火にかけるだけ。

沸いてきたらアクが大量に出るので掬って掬って、きれいな透明に。吹き溢れないように弱火にして、水が足りなくなったら適当に追加して2時間超。

羊の獣臭が台所中に広がって旨さと美味さの確信も広がる。

なんの細工もなく、羊肉をそのまんま、皿に移して食った。

肉がほろっほろ。お箸やフォークでつつくと骨から剥れ落ちる柔らかさ。

皿の羊汁に薄ら浮いてる羊の脂を見てもらいたい。これがもうめっちゃ甘い。スープはかなりしょっぱいはずなのに、旨味と甘味、滋味たっぷり。口の中で、丸くまろやかになるのにビックリ。鼻に抜ける羊の獣臭がアクセント。

文字通り、貪り食ったなあ。

2時間も煮込んだら旨味とか抜けちゃうんじゃないかとちょっと心配で、味変がいるかと思って、サイゼリヤのアロスティチーニに使うスパイスやインディアンカレーを用意したんだけど、まったく必要じゃなかった。

あれだけ煮込んだのに、羊の肉と汁の自己主張の強さ。

羊、それだけでいくらでも食えた。

毛穴から羊の匂いが立ち上るぐらい食った。

残った茹で汁は

- ベジカレー

玉ねぎ、トマト缶、セロリ - 新じゃがと大根の煮込み

鷹の爪、花椒、にんにく、生姜

に使って、計3食分。カレーも煮込みも羊が支配していた。

買ってきた冷凍羊肉は、骨が多くて可食部が少ない。でも骨がついてるからなんだろう、あふれる羊の旨味をたっぷり堪能できた。

ハラル食材店で冷凍羊肉を買ってきた

いやもうタイトルのまま、徒歩圏にハラル食材店ができてたので冷凍羊肉を買ってきた、というのが今回のエントリー。

これまでも、ハラル食材店でスパイス類を買っていたんだけど、どこも電車の先。冷凍の肉類をみても、電車で持ち帰り? と思うと手が出なかった。でも、徒歩圏となると話が違ってくる。

冷凍庫を眺めて(よくわからない英文?の説明を読みながら)MUTTON MIXと書かれた1kg1500円也を購入。

えっと…ミックス? と聞いてみたら日本語ペラペラのお兄さんが骨付きの肉中心でいろんなところの肉です、と。つまり、羊をぶった切って骨ごと食べやすいサイズにブツ切りしたもの、っぽい。

20年ぐらい前、記憶が確かなら、地元スーパーだと円形の薄くスライスされたニュージーランド産の冷凍ラム肉が100g158円ぐらいだった。牛肉未満豚肉レベルのお値段だったと思う。

わが家では羊肉が断トツの一番人気で、ちょくちょく購入してた。

ところが、ここんとこ羊肉は牛肉より高くなって高嶺の花。おまえ、いつの間にそんなに偉くなったんや…と久しぶりに会う同級生を同窓会で遠巻きにするようなもの。

それがどこの部位かわからないマトンとはいえ100g150円ぐらい。ありがたく買わせていただいた。

お店のお兄さんがしきりに、骨があるので気をつけて、と言ってたし、肉質もわからないんで、まずは塩焼きとカレーにしてみた。可食部が少ない&固くて歯が立たないかもしれないし。

グリルで塩焼きにしたんだけど、10分ぐらいじゃ中まで火が通らなかった。レンチン5分追加。

サイゼリヤのアロスティチーニに使うスパイスをまぶして食った。半分予想どおりで固くなってしまっていた。

でも、羊の脂と独特の獣臭がじわ〜っと口いっぱいに広がって、羊肉を食ってる! という充実感。

マトンカレーの方もやっぱり時間が短かくて肉に火が通らなくてレンチン追加。

でも、いつも作るカレーより、クローブもシナモンも倍ぐらいの量を使ったというのに、そこに広がる羊の脂と獣臭。

滋味と旨味がもうハンパじゃない。

これは骨つきだということもあるかもしれないなあ。肉は固かったけど、羊の匂いに包まれながら貪り食った。

たぶんどっちも火の通し方、入れ方に問題があって肉が固くなった。わたしのミス。

つぎはしっかり2時間ぐらい塩茹でを試してみよう。

やっぱ、羊は美味しいなあ。徒歩圏に食材店ができたことだし、これから羊頻度があがるなあ。

ブログのチューニング

つい先日、このブログ『ひまつぶし雑記帖』をリニューアルしたものの、表示のもっさり感は解消されず。そこは、レスポンシブ対応が最優先だったんであまり考えてなかった。

んで、ひと段落して改めてみると、もっさりしてるのがやっぱり気にいらない、よなあ。

てことで、表示速度のチューニングをしてみた、というのが今回のエントリ。

2013年のエントリにも書いたとおり、WEBは早さが唯一の絶対正義

ここんとこ雑記帖が重い=表示が遅いのでイラっとしていた。ここで何度も言うけど「WEBは早さが唯一の絶対正義」そんな状態なのに、各記事にカテゴリをつけるため、データベースにカテゴリ用テーブル、カテゴリと記事のリレーション用テーブルを追加。そりゃまた当然遅くなる。

最近? SSG(Static Site Generation)、静的ページを生成して公開するサイトが増えてきている(ように見える)のも、セキュリティ的に安全性が高いのもそうだけど、それ以上に表示速度の「ちょっ早」なのが魅力だからだろうなあ。

表示速度改善のために。

まずは直近のエントリを5つ表示するトップページ。

- 表示させる5つのエントリを取得するSQL(1)

- 1つのエントリごとに関連エントリを取得するSQL(5)

- 年/月ごとのエントリへのリンクのためのSQL(1)

- サイドの「最近のNN件」取得のためのSQL(1)

- サイドのカテゴリを取得するためのSQL(1)

と、計9回SQLが走る。

そりゃそうだ、という話なので、トップページはエントリ登録時に静的ページを生成することにした。

トップページにアクセスされたら、静的ページを読みこんで返す。SQLも走らないんで少しは早くなる、はず。

動的に表示させる時にも、表示/閲覧のためだけに「最近のNN件」などの部分でSQLを走らせるのは無駄。このあたりの部品もエントリ投入時に個別で静的ページを生成するようにした。

これで動的ページも少しは早くなる、はず。

実際に確認したところ、体感できる程度には早くなった、ような気がする。

…けど、時間帯で表示されるまでの時間が違う、ような気がする。ひょっとするとレンサバのスペックが関係して、混み合う時間帯なんかはこちらでどうこうしてもしかたない、のかもしれない。

とはいえ、やれることはやってみるかな。

動的ページ、エントリひとつのページなんかで、SQLが走るところがある。少しずつ部品ごとで検討しよう。

ちなみに。

今日時点で、SSGとして人気なのは以下の3つらしい。

・Hugo

・Astro

・11ty

https://github.com/11ty/eleventy

(※ 雑にぐぐってみただけ)

今からブログを作ってみよう、と思われるのだったら、静的ページで運用展開することをオススメします。ウチのブログと違って、ポチっとアクセスして、即表示されるページ・サイトはやっぱり気持ちいいですよ!

同じレンサバで公開してるホームページ 『On Golden Pond』は全部静的ページで表示はめっちゃ早い。てことを考えると部分的に静的ページにしたところで、時間帯によってperlのパフォーマンスが低下したりするのかなぁ。

画像サイズを旧ブログよりもちょっと大きくても大丈夫にしたから、それも影響がある、かもしれない、かなぁ。

[02/25 11:01:17] この写真サイズにして改めて見ると水面の質感とかこってり出てるなあ。おもちゃみたいな単三電池で動くコンデジ(KODAK PIXPRO FZ45)が去年のベストバイだ。

オレオレMarkdown

わたしはMarkdownなんちゃらが大嫌い。

そもそも、Markdown記法など、みっともないし綺麗じゃない。宗教上の理由とか生理的嫌悪と同じ。異論は受けつけない。

というのが今回のエントリ。

Markdownという記法で記述されたものはHTMLに変換される…え? だったら最初っからHTMLで書けよ、だ。

シンプルな記号で文章構造(見出し、リスト、強調など)を簡単に表現でき、特別なソフトなしで読み書き可能で、HTMLへの変換も容易なため、議事録、ブログ、仕様書作成など幅広い用途で生産性が向上することです。

ということらしい。

嘘をついちゃいけない。Markdownを覚える学習コストもHTMLを覚える学習コストも大きな差はない。

HTMLは30年以上前に完成された記述方法で今でも使える。これが原点で原典。

仕様やタグが追加されたりしながらも、記述方法そのものは変わらない。

それに対して、MarkdownはHTMLの被せものなので、その書きかたに、いつどんな変更が入るかわからない。

どこかのプラットフォームの都合で使いものにならなくなることが十分考えられる。つまり、今、Markdownに学習コストをかけたところで無駄。

だいたい、テキストを書いていて半角記号が文書構造の一部を指定することになるなんて、見た目からして気持ち悪くないか?

なにその意味不明な「#」「**」「-」

「えぇ…っと、ここでこの半角記号書いちゃっても大丈夫なんだっけ」だよね。

文章、テキストを書いていて余計な気をつかう必要があるってどゆこと?

その点HTMLのタグは「<タグ開始>」テキスト「</タグ終了>」という記述で、タグに記入されている半角英数字は文書指示ですよ、というのが明確。

今日の予定

最優先は 特売の豚こま 忘れないように!

#今日の予定

最優先は **特売の豚こま** 忘れないように!

<h1>今日の予定</h1>

最優先は <strong>特売の豚こま</strong> 忘れないように!

文章、テキストを書いてる時は「書いている内容」に集中したいし、集中できるようになっていてしかるべき。

文書の指定なんて後から入れればいいだけの話だ。

見た目についても、Markdownを使いこなしてレイアウトデザインも凝った表現ができたとして、それはそれでどうなんだ?

そんなに方眼紙エクセルが好きか?

レイアウトデザインで多彩な表現をしたいならHTMLとCSSを使うべき。

Markdownで書かれたテキストはそのままテキストとしても見える/読める/使える、というメリットがあるらしい。

日本語の文章で? それはない。くり返しになるけど、書いてる時の混乱と同じ。

読む時も「なにその「#」とか「**」とか? タイプミス? 誤植? 校正漏れ?」にしか見えないから使えない。

みっともないと思わないんだろか。

本文の余計なものを削除する場合。

HTMLのタグなら簡単なのに、Markdownの記号は本文中に紛れこむから面倒なだけ。

書く時も邪魔なら、読む時も邪魔なのがMarkdownというしかない。

↓ Markdownの問題点がわかりやすい

日本語でのマークアップ記法としては「青空文庫記法」が1998年ぐらいからあって、小説などの日本語テキストを書くには、たぶんこれが最強。

https://www.aozora.gr.jp/aozora-manual/index-input.html

日本語の文章に混じりこんでいて「注釈」=意味として成立していて読める。Markdownの半角記号類より違和感も少ない。

てことで? このブログ『ひまつぶし雑記帖』で、入力されたテキストを適当に変換するオレオレMarkdown。

入力されたHTMLタグは素通し。

(フォームデータの入力経路にちょっとした振り分けを仕込んでいて、振り分けられた側の入力データは洗浄してる。そもそもエントリ入力はログイン状態が前提なのでセキュティ的に特に問題はない)

ルールは簡単で

「入力されたテキストは一行ごと(改行ごと)に「pタグ」で包まれる」

だけ。

このルールを適用されると困るものは一時的に退避して復元する。

素通しで入力されるHTMLタグなんかもこの対象として扱う。

$to_hexでタグ文字列を16進数に変換して

$to_strで元のタグ文字列に戻す

my $to_hex = sub{ my $s = shift;

return unpack("h*", Encode::encode('utf8', $s));};

my $to_str = sub{ my $s = shift;

return Encode::decode('utf8', pack("h*", $s));};タグを抽出して退避

$flg->{'html-tag'} = ( $body =~ s!<([^>\p{Han}\p{Hiragana}\p{Katakana}]+)>!sprintf(qq{_LT_%s_GT_},$to_hex->($1))!eg );退避されたタグを抽出して復元

if( $flg->{'html-tag'} ){

$body =~ s!_LT_([0-9a-f]+)_GT_!sprintf(qq{<%s>},$to_str->($1))!eg;

}最優先は <strong>特売の豚こま</strong> 忘れないように!

↓タグを退避 ↑タグを復元

最優先は _LT_374727f6e676_GT_特売の豚こま_LT_f2374727f6e676_GT_ 忘れないように!

結局HTMLで書くのが早いし確実。

Markdownで解決/実現できない表示についての対処方法が「生のHTMLを書く」となっているのは何の冗談なんだか。

まずHTMLありき。Markdownが滅んでもHTMLが滅ぶことはない。

とはいえ。

マークアップがどーしたとか言ったところで、肝心の文章がつまらないんじゃしょうがないですね。すみません。